IVF(体外受精)は、不妊治療の中でも広く行われている治療法の一つです。

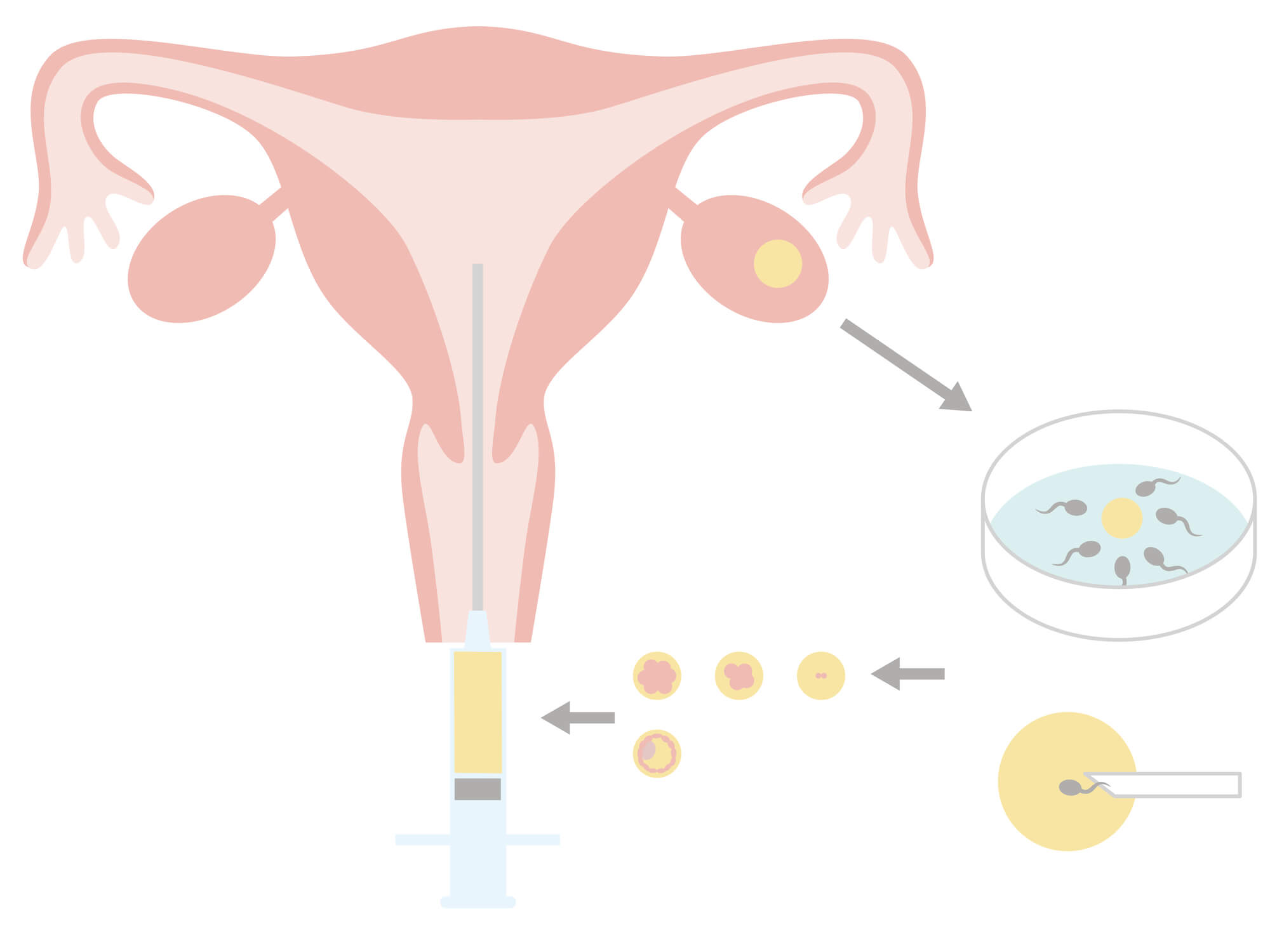

女性の卵子と男性の精子を体外で受精させ、その受精卵を子宮に戻すことで妊娠を目指します。

さらに、受精卵を一度凍結して保存し、必要なタイミングで解凍して移植する「凍結融解胚移植」も一般的になっています。

この記事では、体外受精の基本的な仕組みや治療の流れ、凍結融解胚移植について詳しく解説します。

IVF(体外受精)とは

IVF(In Vitro Fertilization:体外受精)とは、女性の体内で行われる受精のプロセスを体外で行い、受精卵を子宮に戻すことで妊娠を目指す不妊治療の方法です。

自然妊娠では、卵管で卵子と精子が受精しますが、卵管が詰まっている場合や精子の数が少ない場合など、受精の機会が得られにくいケースでは、妊娠が難しくなります。

このようなケースでも、体外で卵子と精子を合わせることで受精を成立させるのがIVFの特徴です。

体外受精は、1978年に世界で初めて成功して以来、医療技術の進歩とともに妊娠率が向上し、日本でも広く実施されています。

日本産科婦人科学会が公表した「2022年 体外受精・胚移植等の臨床実施成績」によると、2022年に体外受精によって生まれた子どもの数は7万7206人、これは新生児全体の10人に1人の割合とされています。

近年は、女性の社会進出や晩婚化に伴い、体外受精を選択するご夫婦も増加しています。

参考:厚生労働省「不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック」

IVFの対象者・適応条件

IVFは、すべての不妊症に対して最初から行われる治療ではありません。

一般的にはタイミング法や人工授精を経て、それでも妊娠に至らない場合にステップアップとして選択されます。

対象となる主なケースは、以下の通りです。

- 卵管障害

- 重度の男性不妊

- 原因不明不妊

- 高齢による卵子の質の低下

- その他、子宮内膜症や排卵障害など

また、体外受精を始める前には、年齢や卵巣予備能(AMH値)、全身の健康状態なども考慮されます。

医師と相談のうえ、個々の状況に合わせて適応が判断される点が重要です。

参考:公益社団法人 日本産科婦人科学会「不妊症」

参考:日本産婦人科医会「11.生殖補助医療(ART)」

IVF(体外受精)治療の仕組み

IVFは、自然の仕組みを再現しながらも、医療技術を活かして妊娠の可能性を高めるのが特徴です。

卵子と精子を採取し、卵管の環境に近い培養液の中で受精させ、数日間培養した胚を子宮に戻します。培養液は卵管内の環境に近づけて設計されており、温度や酸素濃度、栄養分などが厳密に管理されています。

この仕組みにより、卵管障害や男性不妊など体内での受精が難しい場合でも妊娠の可能性が得られるのです。

また、受精後に得られた胚を一度凍結保存しておき、子宮環境が整ったタイミングで解凍・移植できることも体外受精の特徴です。

胚の成長を観察し、着床の可能性が高い胚を選べる最新技術も活用されています。

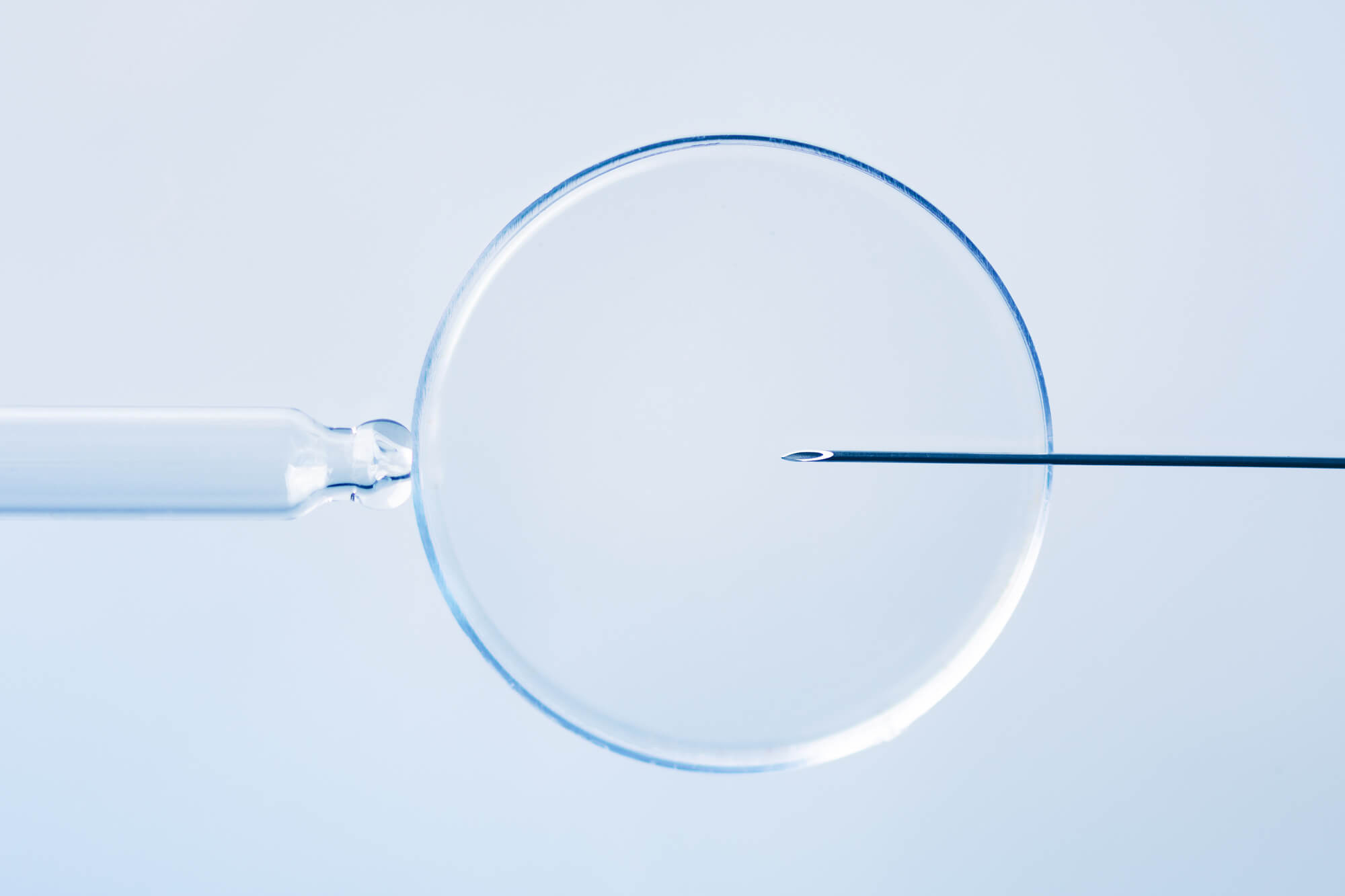

IVFとICSIの違い

体外受精には大きく分けて2つの方法があります。

| 方法 | 概要 |

|---|---|

| IVF(ふりかけ法) | 卵子に精子をふりかけ、自然に受精させる方法 |

| ICSI(顕微授精) | 顕微鏡下で1つの精子を選び、直接卵子の中に注入する方法 |

IVFは、精子の数や運動率が十分にあり、自然な受精が期待できる人に適しています。

一方、ICSIは、高度な技術を必要としますが、精子の状態が悪いケースでも受精の可能性を高められるメリットがあります。

ただし、すべての症例に必要ではなく、一般的にはIVFで受精が難しいと判断された場合に適用されます。例えば、精子の数が非常に少ない、運動率が低い、あるいは過去にIVFで受精しなかった人など、男性因子による不妊が強い場合に適しているとされています。

IVF(体外受精)治療の流れ

IVF(体外受精)は、自然妊娠では難しい受精や着床のプロセスを医療の力でサポートする治療です。

基本的な流れは複数のステップに分かれており、それぞれの段階で専門的な処置が行われます。

ここからは、IVFの基本的な流れを紹介します。

Step1:事前検査

治療を始める前に、夫婦それぞれに対して不妊の原因や体の状態を確認する検査を行います。

女性は血液検査でホルモン値やAMH(卵巣予備能)、超音波で子宮や卵巣の状態を確認します。男性は精液検査で精子の数や運動率を調べるのが一般的です。

検査結果に基づき、どのような治療方法が適しているかを医師と相談して決めていきます。

Step2:卵巣刺激

自然周期では1回の排卵で1つの卵子しか得られません。

しかし、体外受精では複数の卵子を採取できるため、成功率が高まります。

IVFでは、排卵誘発剤を使用し、卵巣を刺激して複数の卵胞を育てるのが一般的です。

通院して超音波検査や血液検査を受けながら、卵子の成熟度を確認し、採卵のタイミングを見極めます。

Step3:採卵と採精

卵子が十分に成熟したら採卵を行います。

静脈麻酔を用いて経膣的に卵巣へ針を刺し、卵胞液ごと卵子を吸引します。

通常、採卵の処置は日帰りで行われ、所要時間は20〜30分程度で終わるでしょう。

また、同日に男性から採精を行い、精子を洗浄・調整して受精に備えます。

必要に応じて凍結保存していた精子を使用することもあります。

Step4:体外受精

採取した卵子と精子を体外で受精させます。

代表的な方法は「ふりかけ法」で、卵子に精子を加えて自然な受精を待ちます。

精子の数や運動率が低い場合には「顕微授精」を選択し、顕微鏡下で精子を直接卵子に注入することもあります。

受精卵は培養液の中で数日間育てられ、細胞分裂を重ねて胚へと発育します。

Step5:胚移植

培養した胚を子宮に戻します。

移植方法には「新鮮胚移植」と「凍結融解胚移植」があります。

新鮮胚移植

採卵後すぐに培養した胚を数日以内に子宮へ移植する方法です。

ホルモンの影響下で育った胚を、そのまま子宮に戻します。

凍結融解胚移植

受精卵を一度凍結保存し、後日解凍して子宮に移植する方法です。

子宮内膜の状態を整えてから移植できるため、より計画的に治療を進められるのが特徴です。

Step6:妊娠の判定

胚移植からおよそ10〜14日後に妊娠判定を行います。

血液検査で妊娠ホルモン(hCG)の数値を測定し、妊娠が成立しているかを確認します。

数値が上昇していれば妊娠成立と判定され、その後の超音波検査で胎嚢や心拍を確認するのが基本的な流れです。

もし妊娠が成立しなかった場合は、次周期に再び凍結胚移植を試みるなど、医師と相談して治療方針を決めていきます。

新鮮胚移植と凍結融解胚移植の違い

前述の通り、体外受精で得られた胚を子宮に戻す方法には「新鮮胚移植」と「凍結融解胚移植」があります。

新鮮胚移植は、採卵から移植までが短期間で進むため、費用や通院の負担を抑えやすい一方で、排卵誘発剤の使用によるホルモンの影響を受けやすく、子宮内膜の状態が十分に整わないまま移植されることがあります。

そのため、効率の良さと引き換えに、妊娠率が安定しにくい点が課題です。

凍結融解胚移植は、受精卵を一度保存してから移植のタイミングを選べるため、子宮内膜の環境を最適に整えてから移植でき、妊娠率が向上する傾向があります。

また、一度に複数の胚を凍結しておけば、再挑戦がしやすく治療の柔軟性も高まります。

ただし、保存や解凍にかかるコストは新鮮胚移植より高くなる場合があります。

近年は、妊娠の安定性や治療計画の立てやすさを重視して、凍結融解胚移植を選ぶケースが増えており、長期的な視点で望ましいと捉えられることが多いです。

IVF(体外受精)の凍結胚輸送はCryoSendにご相談ください

体外受精で得られた凍結胚を安全に輸送するには、専門的な設備と技術が欠かせません。

凍結胚は極低温での管理が必要なため、一般的な輸送方法ではリスクが伴います。

そのため、液体窒素を吸着させた「ドライシッパー」を用い、一定の温度を維持しながら輸送することが必要です。

さらに、経験豊富な専門スタッフによるハンドキャリーを利用すれば、途中でのトラブルを防ぎ、安全に目的地まで届けることができます。

CryoSend(クライオセンド)は、国内外の医療機関への凍結胚輸送に特化したサービスを提供しており、安心して任せられる体制が整っています。

大切な凍結胚を確実に運びたいと考えている方は、ぜひCryoSendにご相談ください。